Цитоплазматическая мембрана: функции, строение. Наружная цитоплазматическая мембрана

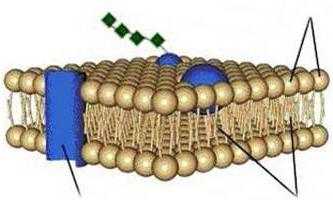

Наружная цитоплазматическая мембрана представляет собой тончайшую пленку. Ее толщина - порядка 7-10 нм. Просматривается пленка только в электронный микроскоп.

Структура

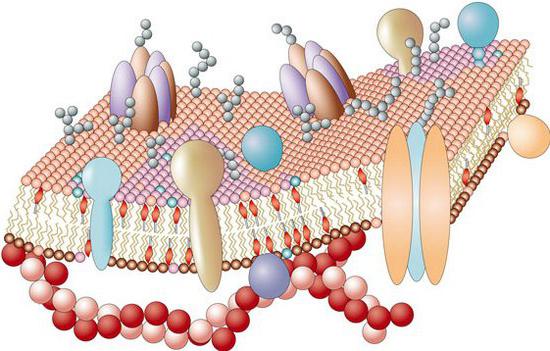

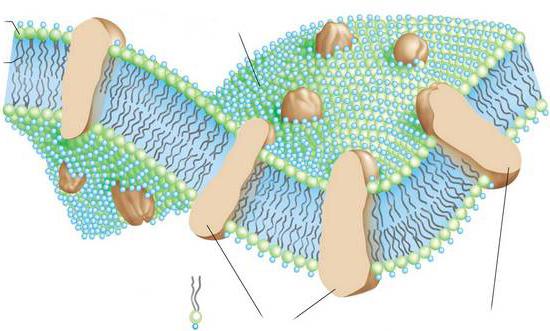

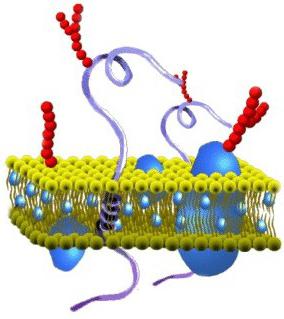

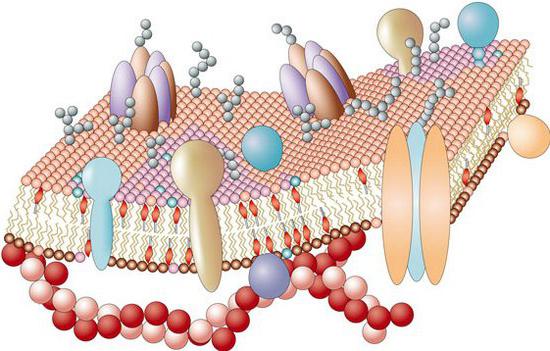

Какой состав имеет цитоплазматическая мембрана? Строение пленки достаточно разнообразно. В соответствии с химической организацией, она представляет собой комплекс белков и липидов. Цитоплазматическая мембрана клетки включает в себя бислой. Он выступает в качестве основы. Кроме этого, цитоплазматическая мембрана содержит холестерол и гликолипиды. Этим веществам свойственна амфипатричность. Другими словами, в них присутствуют гидрофобные ("боящиеся влаги") и гидрофильные ("любящие воду") концы. Последние (фосфатная группа) направлены наружу от мембраны, вторые (остатки от жирных кислот) ориентированы друг к другу. За счет этого и формируется липидный биполярный слой. Липидные молекулы обладают подвижностью. Они способны перемещаться в собственном монослое либо (что редко) из одного в другой.

Цитоплазматическая мембрана: функции

Основными задачами являются:

- Барьерная. Защитная пленка обеспечивает активный, пассивный, избирательный, регулируемый обмен соединений с внешней средой. За счет избирательной проницаемости осуществляется отделение клетки и ее компартментов и снабжение их нужными веществами.

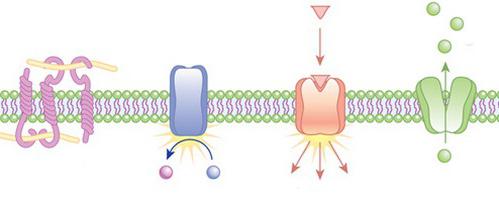

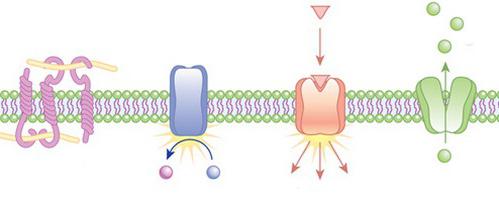

- Транспортная. Сквозь пленку осуществляется переход соединений от клетки к клетке. Благодаря этому доставляются питательные соединения, удаляются конечные продукты обмена, происходит секреция разных веществ. Кроме этого, формируются ионные градиенты, на оптимальном уровне поддерживаются ионная концентрация и рН. Они необходимы для активной деятельности ферментов клетки.

Вспомогательные задачи

- Матричная. Эта функция обеспечивает определенную ориентацию и взаиморасположение белков мембраны, а также оптимальное их взаимодействие.

- Механическая. За счет нее обеспечивается автономность клетки, внутренних структур. Также осуществляется соединение элемента с прочими аналогичными.

- Энергетическая. На фоне фотосинтеза в хлоропластах и при осуществлении клеточного дыхания в мембранах активны системы энергетического переноса. В них также участвуют и белковые соединения.

- Рецепторная. Ряд белков, которые присутствуют в мембране, обеспечивает восприятие различных сигналов. К примеру, циркулирующие в крови стероиды оказывают воздействие только на те клетки-мишени, которые обладают соответствующими гормонам рецепторами. Химические соединения, обеспечивающие проведение импульсов (нейромедиаторы), также связываются с помощью особых белков клеток-мишеней.

Особые свойства

К специфическим функциям мембраны относят:

- Ферментативную. Зачастую белки, которые содержит цитоплазматическая мембрана, выступают в качестве ферментов.

- Генерацию и проведение биопотенциалов.

- Маркировку. Цитоплазматическая мембрана включает в свой состав особые антигены. Они действуют как маркеры-"ярлыки". Благодаря им осуществляется распознание клеток. Маркеры представляют собой гликопротеины – белки, содержащие разветвленные олигосахаридные боковые цепи. Они выступают в качестве "антенн". Благодаря огромному количеству вариантов боковых цепей для того или другого типа клеток может быть сформирован особый маркер. При их помощи распознанные друг другом элементы начинают действовать согласованно. К примеру, так происходит при образовании тканей и органов. Маркировка также позволяет иммунитету определить чужеродные антигены.

Дополнительные сведения

Если какие-то частицы по тем или другим причинам не способны пройти сквозь фосфолипидный бислой (к примеру, вследствие гидрофильных свойств, поскольку внутри цитоплазматическая мембрана гидрофобна и такие соединения не пропускает, либо из-за больших размеров самих частиц), но они необходимы, то пройти они могут с помощью специальных белков-переносчиков (транспортеров) и белков-каналов. Либо проникновение их осуществляется посредством эндоцитоза.

Модели

Их существует несколько:

- "Бутербродная модель". Идею о трехслойном строении всех мембран высказали ученые Даусон и Даниэли в 1935 году. По их мнению, структура пленки была следующей: белки-липиды-белки. Такое представление существовало достаточно долго.

- "Жидкостно-мозаичная структура". Эта модель была описана Николсоном и Сингером в 1972 году. В соответствии с ней белковые молекулы не формируют сплошной слой, а погружаются в биполярный липидный в виде мозаики на различную глубину. Эта модель считается наиболее универсальной.

- "Белково-кристаллическая структура". В соответствии с этой моделью мембраны формируются за счет переплетения белковых и липидных молекул, которые объединены на базе гидрофильно-гидрофобных связей.