Образ Пугачева в повести "Капитанская дочка" Пушкина

«Капитанская дочка» - венец прозы А. С. Пушкина. Это последнее законченное произведение писателя. Пушкин стремится воссоздать «истину историческую». Это в свое время родило такие шедевры, как «Борис Годунов», «Полтава» или «Арап Петра Великого». Однако повесть «Капитанская дочка» - это совершенно иной уровень.

"Капитанская дочка" - образец исторической прозы А. С. Пушкина

Резко усилившиеся крестьянские восстания не оставили Пушкина в стороне – так и родилась идея написать произведение, реагирующее на острую социальную проблему того времени. Изначально Пушкин хотел реализовать тему крестьянского бунта в «Истории села Горюхина», особое место занимает она в «Дубровском». Но полного раскрытия достигла в «Капитанской дочке».

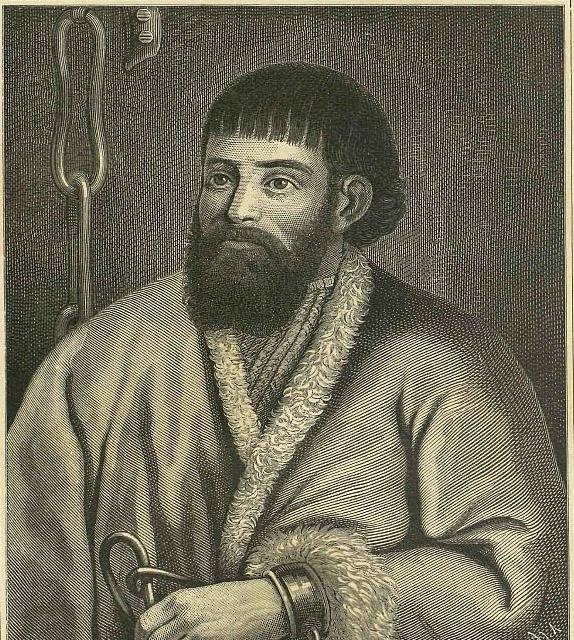

Что отличает эту повесть от остальных исторических произведений Пушкина? Дело в том, что предыдущие творения писателя основывались на уже имеющихся исторических трудах. При написании же повести о Пугачевском восстании Пушкин соединяет в себе блестящего художника-прозаика и добросовестного исследователя-историка. Писатель не просто работает с архивными документами, изучает их – он едет по местам, которые планирует изображать в повести. Пушкин посещает Поволжье и Оренбургские степи, знакомится с природными условиями, особенностями быта людей, посещает поля сражений, разговаривает с живыми очевидцами, знакомится с преданиями о Пугачеве. Итогом этой кропотливой работы является научный труд писателя «История Пугачева» (по требованию цензуры название поменялось на «Историю Пугачевского бунта»). Работа над «Капитанской дочкой» начинается после публикации. Наверное, поэтому у Пушкина получился столь многоплановый бунтарский образ. Емельян Пугачев в повести «Капитанская дочка» - не резко отрицательный персонаж, каким его пытались изобразить до Пушкина.

Пугачев: каким он был показан до Пушкина

В литературной традиции до Пушкина Пугачев показывался с резко негативной стороны. Возьмем, например, стихи Сумарокова, где бунтарь предстает настоящим исчадием зла, «бешеным псом», «извергом естества». В этих эпитетах отразился испуг и всепоглощающая ненависть дворян-крепостников к предводителю крестьянского бунта. Именно поэтому многими критиками не был принят образ Пугачева, показанный Пушкиным в «Истории Пугачевского бунта». Он или не был принят вообще, либо же писателя осуждали за отсутствие в нем неких байроновских традиций: речь шла о том, что образ Пугачева недостаточно романтизирован и приподнят. Но задачей Пушкина, как мы помним, была «истина историческая», поэтому этот персонаж не имеет резко негативной окраски и не идеализирован. Если говорить о сочинении «Образ Пугачева в повести «Капитанская дочка» - план будет сводиться к анализу эпизодов, где он появляется в произведении.

Композиционные особенности раскрытия образа Пугачева

Интересна композиция повести. Рассказ ведет находящийся в преклонных годах Петр Андреевич Гринев. Он описывает события 1772-1774 годов, в которых принимал участие, будучи 17-летним юношей. Образ Пугачева в повести «Капитанская дочка» показывается эпизодически через четыре встречи с Петрушей Гриневым. Но каждый эпизод глубинно раскрывает читателю предводителя бунта таким образом, что он становится вторым основным героем.

Пугачева, народного вождя, образ народного идеала справедливого правителя Пушкин противопоставляет бездарным царским генералам (вспомним военные советы в Оренбурге и Белгородской крепости).

Встреча 1: заячий тулупчик

Итак, как мы уже сказали выше, образ Пугачева в повести «Капитанская дочка» показан через встречи его с другим героем, Гриневым. Первая встреча персонажей происходит в буран. Петр и Савельич (его воспитатель с детства) заблудились. На счастье, им встречается человек, который выводит к постоялому двору. Примечательно, что при первой встрече мы не знаем, что это Пугачев. Получается, что читатель смотрит на него со стороны, видит в естественной обстановке. Что же подмечает Петруша? Гринева поражают «сметливость его и тонкость ума». Дорогу к постоялому двору вожатый (Пугачев) находит по звездам и запаху дыма. Также читателю в глаза бросается крепкое здоровье Пугачева: в лютый мороз он идет по заснеженной степи в тонком армячишке.

В благодарность от Петруши Пугачев получает стакан вина, полтину на водку и заячий тулупчик. «Ввек не забуду» - говорит Емельян и остается верен своим словам до конца повести.

Нельзя не обратить внимание на отличное владение Пугачева иносказательным языком, знанием народных поговорок. Так завуалировано он общается с хозяином постоялого двора о формировании войска яицких казаков для участия в крестьянской войне 1772 года.

Встреча 2: "Казнить так казнить, миловать так миловать"

Вторая встреча героев происходит после взятия бунтовщиками Белгородской крепости. Тут перед читателем предстает совершенно другой Пугачев. Он въезжает в крепость на коне, в ярком кафтане. Объявив себя императором, он требует подчинения и присяги. Тех, кто ослушается – убивает без жалости.

Мы узнаем от яицких казаков, какой он – Пугачев. Опять же подчеркивается его здоровье: хороший аппетит и слишком горячая парная.

На военном совете образ Пугачева в повести «Капитанская дочка» раскрывается с новой стороны: со своими казаками он ведет себя, как равный, ему «не оказывали никакого особого предпочтения».

Встреча 3: "Кто смеет обижать сироту"

Третья встреча происходит после второго пленения Петра Гринева. Здесь еще глубже раскрывается Пугачев (образ). Капитанская дочка, Маша, оставшись сиротой, заточена в Белогорской крепости. Петр едет туда, чтобы защитить ее. Он объясняет эти обстоятельства Пугачеву. На что Емельян негодует, с засверкавшими глазами от гнева он требует назвать обидчика. «Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ» - говорит Пугачев. Соратники Емельяна требуют повесить Петрушу, но Пугачев в очередной раз отпускает его, «помня стакан вина и заячий тулуп».

Во время этой же встречи Пугачев рассказывает Гриневу старинную калмыцкую сказку об орле и вороне. Суть ее в том, что миг свободной яркой жизни гораздо лучше жалкого существования. Сказка становится пророческой, равно как и бурлацкая песня, которую Емельян поет со своими соратниками. Примечательно, что эту же песню поет и караульщик из отряда Дубровского в одноименной повести.

Встреча 4: казнь

Последняя, четвертая встреча Самозванца Емельяна и Гринева происходит на последних страницах повести. Петр находится среди очевидцев на казни Пугачева. В последнем взгляде Емельяна на Гринева нет ни капли жалости, просьбы сострадания и сочувствия, наоборот, Пугачев дерзок и горд.

Основные выводы

Делая основные выводы, скажем, что образ Пугачева в повести «Капитанская дочка» неоднозначен.

Он показан во всей своей социально-исторической реальности: с одной стороны, он не терпит жалости к своим классовым врагам, но с другой – справедлив (вступается за слабых и обездоленных), умеет помнить и ценить добро (его отношение к Гриневу).

Именно таким Пугачев остался в памяти народа. Пушкин подчеркивает смелость и смышленость Пугачева – качества, которые сам ценил в русском народе, считал уникальными.

Похожие статьи

- Образ Савельича в повести "Капитанская дочка" А. С. Пушкина

- "Капитанская дочка" - это роман или повесть? Жанр произведения

- “Капитанская дочка”: отзыв, герои, пропущенная глава

- Академик Анохин Петр Кузьмич: биография, открытия, достижения и интересные факты

- Что общего у Гринева и Швабрина? Сравнительная характеристика

- Ирина Гринева: биография и личная жизнь

- Образ Маши Мироновой в повести «Капитанская дочка»