Феодальное наследственное право Древней Руси

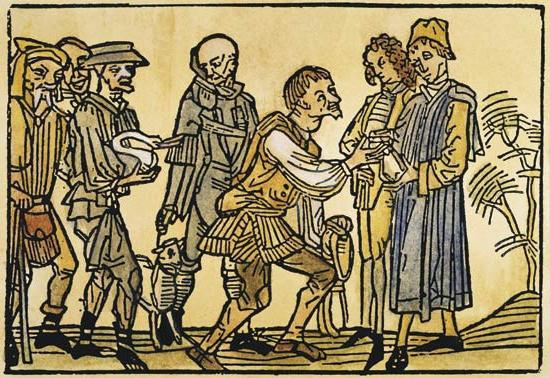

Средневековое Русское государство было плодом развития феодальных отношений (как и в Западной Европе). Его вассальная иерархическая система, внутренние междоусобицы, принципы наследственного права были во многом схожи с континентальными королевствами. Вместе с тем близкие связи с православной Византией, присутствие скандинавских конунгов и постоянный режим противостояния с кочевниками степи породили и ряд местных особенностей в общественно-политическом

Наследственное право феодальной Руси

В сравнении со многими соседями у восточных славян достаточно долго сохранялось родоплеменное политическое устройство. Первое государство, называемое сегодня Киевской Русью, сформировалось лишь во второй половине IX века. Это наложило существенный отпечаток на правовой характер общества. В течение первых двух столетий, вплоть до появления в XI веке «Русской правды» (ставшей детищем Ярослава Мудрого), наследственное право восточных славян было представлено лишь обычными нормами (установившейся многовековой традицией). Передача средств труда от отца к сыну, власть вождей, жреческие знания – все это регулировалось не конкретными прописанными правилами, а авторитетными лицами, обычно отцами родов, которые поступали так же, как это делалось веками до них. Однако формирование государственного аппарата не

«Русская правда»

Этот документ стал первым формальным сводом законов в русских землях. Основой для его написания стало как местное обычное право, так и византийские законы, а также те разрозненные законодательные акты русских князей, которые выходили на протяжении прошедших лет. Наследственное право «Русская правда» разделяла на две формы: законное и по завещанию. Завещание имело первоочередную силу, однако отец семейства не всегда успевал его сформулировать (оно имело вес и в устном виде), и тогда в силу вступал закон. Первоочередными наследниками считались сыновья, что является очевидным отголоском древних патриархальных отношений. Впрочем, такое право было свойственно всей Европе до Нового времени. Дочери при живых сыновьях не участвовали в разделе имущества. Вместе с тем женщина вполне могла иметь личное имущество, даже будучи замужем, и точно так же вольно распоряжаться им в завещании (даже не членам рода). Помимо ближайших родственников, закон

Наследственное право на трон

В этой области Киевская Русь имела интересное отличие от всей остальной Европы. Особенность, которая серьезно повлияла на судьбу государства и народа. Дело в том, что престолонаследие в Западной Европе передавалось по так называемому салическому праву, согласно которому наследником трона был лишь старший сын короля (имеющийся в живых). Братья короля в этом разделе не участвовали. На Руси же после смерти князя существовала практика перехода власти к его младшему брату. Однако такое лествическое право лишь вызывало конкуренцию между дядьями, племянниками, двоюродными братьями и прочими родственниками, усложняя и без того запутанные отношения и усугубляя феодальную раздробленность страны.

Похожие статьи

- Обязательная доля в наследстве при завещании: кто имеет право, размер. Право на наследство

- Наследование по закону и по завещанию. В чем их отличия?

- Наследование по завещанию: изучаем процедуру пошагово

- Принятие наследства: сроки и порядок

- Необходимо ли оплачивать налог на наследство?

- Вступление в наследство после смерти: основания, сроки и порядок оформления

- Как вступить в наследство по завещанию на дом, квартиру, машину? Как вступить в наследство по завещанию, если прошло много лет?